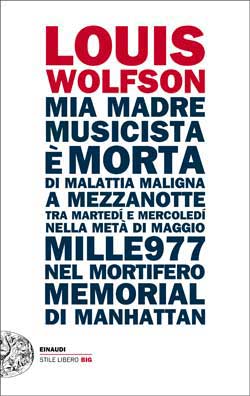

LOUIS WOLFSON – Mia madre musicista è morta di malattia maligna a mezzanotte tra martedì e mercoledì nella metà di maggio mille977 nel mortifero Memorial di Manhattan – Einaudi

(I Greci dicevano che la più grande fortuna che possa capitare a un uomo è non essere nato! [E questa fortuna capita costantemente a una infinità di persone, che avrebbero potuto essere concepite, nate, se… Ma questa infinità non soddisfa, perché lascia numerosissime eccezioni…! {Che cosa strana: l’esistenza, l’inesistenza!!}])

(I Greci dicevano che la più grande fortuna che possa capitare a un uomo è non essere nato! [E questa fortuna capita costantemente a una infinità di persone, che avrebbero potuto essere concepite, nate, se… Ma questa infinità non soddisfa, perché lascia numerosissime eccezioni…! {Che cosa strana: l’esistenza, l’inesistenza!!}])

Una mente schizofrenica – una grande mente schizofrenica – una lunga e terribile malattia, seguita scrupolosamente, senza remissione, approssimazione o remora di sorta, una morte inevitabile come evento finale e insieme giustificazione e motivazione alla scrittura: sono questi gli elementi costitutivi di un testo che si può, a ragione, definire apocalittico. Perché ciò che Wolfson si augura, desidera ardentemente, prefigura, è la fine del mondo, a partire da se stesso e dal proprio vissuto, l’estinzione della propria origine. Inevitabile, entro questa logica, l’attacco, non alla propria madre, ma all’idea stessa della sacralità della madre, vista come prima responsabile della nascita. Inevitabile la scelta di cogliere la valenza simbolica della malattia mortale della propria madre e di seguirla, accompagnarla e descriverla con l’interesse attento dello studioso. E tutto ciò non ha nulla a che vedere con il sentimento che dovrebbe legare un figlio alla propria madre, o alla mancanza dello stesso. La scrittura di Wolfson prescinde dal sentimento, o meglio, è del tutto estranea alla sfera sentimentale; è una scrittura strettamente consequenziale alla esasperata razionalità di un mondo personale alternativo, che è altro rispetto al comune sentire ed anche al comune pensare, che si è creato i propri punti di equilibrio e ad essi si attiene, consapevole delle proprie peculiari aspirazioni, dei sintomi, sempre in agguato, delle proprie nevrosi, e delle strategie da mettere in atto per tenerli a bada.

Così come alla “paranoia schizofrenica” (“o schizofrenia paranoica, visto che i medici alienisti possono, tra l’altro, utilizzare più o meno impunemente il greco dall’avanti all’indietro o dall’indietro all’avanti”) di cui Wolfson è affetto, appare estraneo il risentimento nei confronti di una madre, dal suo punto di vista pur colpevole di averlo fatto internare in diversi manicomi (dai quali è evaso per quattro volte), nei quali ha subito venti elettroshock e sessantaquattro insulino-shock, atti a provocare una “lobotomia chimica” per severi e ripetuti coma ipoglicemici. “… quando la mia genitrice mi aveva fatto internare per la prima volta in una clinica di pazzi, avevo giurato a me stesso solennemente, tra le altre cose, di non andare affatto a trovarla in ospedale, se il caso si fosse presentato, e di non assistere affatto, se il caso si fosse presentato, alle sue esequie”. Proponimento a cui Wolfson non si attiene, non certo per pietà umana, perdono o riconciliazione – tutto ciò semplicemente non rientra per lui nella sfera del comprensibile – ma perché l’evento malattia mortale della madre gli appare come una logica riconferma delle sue più profonde convinzioni.

In sostanza il libro non è altro che un lungo e attento resoconto della malattia – un cancro all’addome – e della morte della madre Rose, redatto dall’autore a partire dalle annotazioni che lei stessa scrive fin dall’insorgere dei primi sintomi, in una sorta di diario che Wolfson chiama “Dossier d’hopital” – annotazioni che iniziano l’11 novembre 1975 e si interrompono il 5 maggio 1977 – riportate scrupolosamente dall’autore, tra virgolette e in corsivo. La voce di Rose agisce come elemento ordinatore – temporale, ma non solo – con il quale dialoga la scrittura di Wolfson, o meglio, che offre alla sua scrittura l’occasione per espandersi e proliferare, ritrovando poi la sua rigorosa linea direttrice. L’autore, in modo apparentemente curioso, ma del tutto adeguato alle regole a cui si attiene rigorosamente per dare una parvenza di ordine ad una esistenza che procede sul limitare di una nuova possibile crisi psicotica, attribuisce proprio alla madre la responsabilità (in realtà lui la definisce “colpa”) della nascita del suo scritto, essendo quindi la donna doppiamente colpevole nei suoi confronti, della propria nascita biologica, ma anche dell’insorgere di quella vera e propria coercizione alla scrittura da cui il suo libro è nato: “Ma se ne parlo è molto per colpa sua perché ha, in primo luogo, tenuto un Dossier d’ospedale e perché, in secondo luogo, ha <scelto> di morire in modo talmente allitterativo [come già menzionato]: A Mia Madre, Musicista, Morta di Mesotelioma Metastatizzante, a Metà Maggio, a Mezzanotte, tra Martedì e Mercoledì, nel Mortifero Memorial, a Manhattan, Mille977! E in modo aritmetico: il 18 maggio è il 138° giorno dell’anno e noi abitiamo nella 138° strada”.

Coincidenze allitterative ed aritmetiche assurgono a conferma di certezze altrimenti impossibili. La vita di Wolfson trascorre nella ricerca e nella registrazione di tali coincidenze. Perché, tra un’annotazione e l’altra di Rose, tra una visita e l’altra all’ospedale, nei tempi che intercorrono tra le diverse fasi della malattia, quello che l’autore scrive è un lungo monologo, uno squarcio sulle sue psicosi, i suoi rifiuti, le sue idiosincrasie, sull’intensità dei suoi furori, dei suoi attacchi alle convenzioni; uno squarcio, insomma, da cui traspare tutta la ferocia che riversa sul mondo al quale, malauguratamente, anch’egli appartiene, e di cui si augura l’annientamento, dichiarandosi per questo favorevole al proliferare degli armamenti nucleari. Nell’attesa della “eutanasia planetaria completa e definitiva”, Wolfson, rigoroso fino alle estreme conseguenze, si crea un artificiale isolamento totale, per evitare il più possibile di entrare in contatto con la propria lingua materna e sceglie il francese come lingua di emancipazione, imparandolo da autodidatta ed utilizzandolo con sicurezza, fluidità e creatività come propria lingua letteraria. Chiuso in questa sorta di isolamento acustico, gira per le strade di Manhattan e raggiunge, in viaggi avventurosi, gli ippodromi di periferia, affetto da uno ossessivo fanatismo ippico, basato sulla fede assoluta nelle coincidenze numeriche: “Poiché, in quel periodo critico, volevo sapere una volta per tutte e relativamente in fretta se fosse possibile vincere molti soldi in un tempo relativamente breve basandosi sulle eventuali differenze del numero di giri di riscaldamento di un mezzo-sangue tra una settimana e l’altra”. Una frequentazione quasi religiosa che lo vede presente nella stessa giornata all’ippodromo, nella stanza d’ospedale dove Rose si sta spegnendo e in biblioteca per procurarsi i testi più all’avanguardia sulla cura del cancro. (E poiché il destino è beffardo e imprevedibile, Wolfson, giocatore incallito, diciamo così, per necessità psichiatrica, nel 2003 diventerà effettivamente milionario, vincendo ad una lotteria elettronica).

Ma mai, comunque, prende le distanze dall’agonia materna, di cui redige una cronaca giornaliera che diventa quasi un conto alla rovescia, terribile per il lettore che assiste, con un sovrappiù di pena, a quelle che l’autore chiama “le sue stravaganze”, che vanno dalla improvvisa impossibilità di muoversi, di compiere letteralmente un passo nella direzione voluta, alla esasperante lentezza nella pronuncia delle parole, o, al contrario, nel bisogno irrefrenabile di urlare a squarciagola una sola parola, in genere scurrile o offensiva, alla ossessiva ritualità che rende l’alimentazione un’operazione quasi impossibile. C’è in tutto questo, nella nuda esposizione dei fatti che compongono questo lungo resoconto, una tale drammaticità che sembra quasi costringere l’autore a impedirle di manifestarsi appieno. Così come una costante aura di violenza, sempre connessa al manifestarsi del destino, che l’autore spesso smorza con l’ironia: “noi due, la malata di cancro e lo psicotico”, “[Il suo cancro] E’ cominciato nell’ovaia. [Anch’io sono cominciato lì, almeno in un certo senso (ovulo), ma può darsi che non fosse la stessa ovaia dopotutto, quella di destra? quella di sinistra?]”, “Eppure, pare che gli schizofrenici abbiano un quarto delle probabilità delle persone dette normali di ammalarsi di cancro. Allora, non si dovrebbe forse pensarci su due volte per quanto riguarda tutti questi sforzi e tutti questi soldi per guarire la <schizofrenia>, tenuto conto dei milioni di persone che a quanto pare non muoiono di cancro precisamente perché sono pazzi?)”. Un libro che racconta una morte, un autore che punta all’estinzione ma che, forse senza rendersene conto, riversa nel suo linguaggio una ricca e fantasiosa vita creativa. “… in Wolfson, la preoccupazione è la morte e la frase si scatena a ogni istante, diventa insurrezionale, veemente”, scrive Frederic Martin nella “Premessa alla nuova edizione francese”, che introduce la presente edizione. La lingua di Wolfson ravviva la sintassi, la spacca e la trascende, utilizza a piene mani tutti i segni grafici a sua disposizione, si impenna nell’urgenza di seguire il pensiero, di non reprimerlo e, forse, di liberarlo. E questo, alla fine, permane a lungo nel lettore, come permane nella sua memoria la bellezza di una donna che, nonostante tutto il suo furore distruttivo, Wolfson ha voluto mostrare, e forse ricordare, allegando al testo le foto della madre ripresa nella sua giovinezza, e in uno splendido ritratto insieme ad un inconsapevole se stesso, ancora bambino.