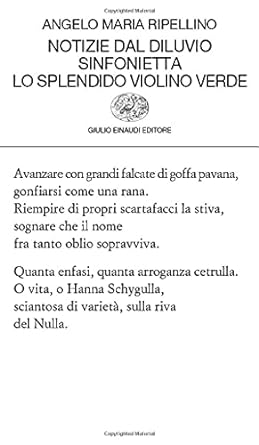

A cura di Alessandro Fo, Federico Lenzi, Antonio Pane, Claudio Vela

“Non c’è divario tra i miei saggi, i miei racconti, le mie liriche: allo stesso modo diramano le loro radici nell’humus del teatro, della finzione pittorica, allo stesso modo ricorrono alle duplicazioni e ai camuffamenti. Un’ebbra molteplicità di rimandi e reminiscenze ricerca e nutre il tessuto della mia scrittura: ombre jiddisch, immagini di Klee e di Magritte, motivi di Mahler e di Janáček, splendori barocchi, truculenze boeme, vampate di zolfo vi convergono come in un gran Baraccone dalle luci malate, scontorto da smorfie di clownerie, sconquassato da raffiche di ipocondria e di rimpianti.”

Così scrive Ripellino nel testo “Di me, delle mie sinfoniette”, riportato in Appendice al presente volume, confermando il sospetto che coglie i suoi lettori, abituati a ritrovare sempre nei suoi scritti, anche se di vario genere, la stessa esuberanza lessicale e originalità di pensiero che li rendono vivi, luminosi e toccati da una sorta di grazia. Esuberanza e originalità che ovviamente esplodono nella poesia, nel luogo in cui – ed è sempre l’autore ad affermarlo – si difende “la sempre insidiata libertà dell’uomo”. Le sue parole “tangibili come oggetti” sono al servizio di un pensiero che gioca, si camuffa, si diverte a costruire trabocchetti e castelli di illusioni fantastiche, ma che pure sosta sempre lì, sull’orlo di un abisso. La poesia di Ripellino è la lacrima disegnata sulla maschera di un clown. Ma è anche “il cuore e la fonte di ogni sua attività letteraria”, come afferma Alessandro Fo nell’introduzione al volume, perché per lui la poesia è “una manifestazione prepotentemente vitale, che ha il compito di lenire e contrastare il dolore e, a un più alto e decisivo livello di scontro, tenere a bada la morte”.