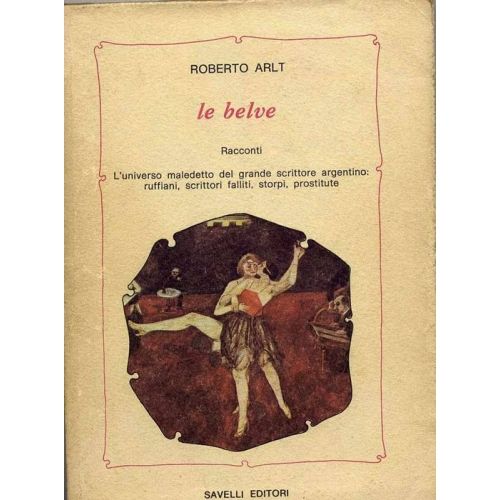

ROBERTO ARLT – Le belve – Savelli Editori

“Non potrò mai spiegarti come sono andato precipitando giorno dopo giorno tra gli uomini perduti, ladri e assassini e donne con la pelle del viso più ruvida della calce crepata. A volte, quando considero gli abissi a cui sono arrivato, sento nel mio cervello agitarsi grandi teli di ombra, cammino come sonnambulo e il processo della mia decomposizione mi sembra incastonato nell’architettura di un sogno mai avvenuto”.

“Non potrò mai spiegarti come sono andato precipitando giorno dopo giorno tra gli uomini perduti, ladri e assassini e donne con la pelle del viso più ruvida della calce crepata. A volte, quando considero gli abissi a cui sono arrivato, sento nel mio cervello agitarsi grandi teli di ombra, cammino come sonnambulo e il processo della mia decomposizione mi sembra incastonato nell’architettura di un sogno mai avvenuto”.

Inizio da questi racconti – e in particolare dagli splendidi “Ester Primavera” e “Le belve” – il mio avvicinamento all’opera di Roberto Arlt, al “calore tragico” della sua opera, per riprendere un’espressione di Goffredo Fofi, citata da Grazia Cherchi in un articolo apparso su “L’Unità” nel dicembre 1993 (contenuto in “Scompartimento per lettori e taciturni”). Inizio sulla scorta delle suggestioni e delle sollecitazioni a cui una ormai assestata e convinta predilezione per la letteratura onettiana quasi mi obbligano. Inizio, sostanzialmente, per un bisogno di condivisione, per il tentativo – e non può essere che solo questo – di risalire a quelle radici letterarie, a quelle atmosfere, a quei ritmi narrativi, a quell’aura, impasto di colori, movimenti e sospensioni, che Onetti deve aver respirato e dai quali la sua penna deve essersi ispirata. E, come sempre avviene durante queste ricerche, quello che alla fine si trova, più che spiegare, apre nuove prospettive. In questo caso, su quella letteratura argentina del Novecento che sempre più mi appare affine e imparentata alla letteratura europea del secolo scorso, radicata in profondità nello stesso ricchissimo humus di cui quest’ultima si nutre.

La scrittura di Arlt sembra dettata da un triste, disperato paradosso; lo pone in essere ed intorno ad esso si aggroviglia. Se anche allenta a tratti la tensione e concede respiro, la sua penna è però inesorabile nello scandire i passi di una strada segnata che sempre all’orizzonte si intravede o, comunque, si prefigura. E’ un triste e disperato paradosso il modo in cui il protagonista ed io narrante di “Ester Primavera”, ricoverato nel Padiglione Pasteur del Sanatorio per tubercolotici di Santa Monica, si nega all’amore, anche alla più labile illusione d’amore, dissacrandolo, schiacciandolo con brutalità, offendendolo, perché in Arlt – come afferma Vanni Blengino nell’Introduzione alla presente raccolta – l’autodissacrazione delle cose più care è un meccanismo ricorrente che ottiene l’effetto di affermarle con maggiore vigore e, paradossalmente, di tenerle in vita, protette da un abnorme pudore, talmente esasperato da risultare quasi incomprensibile. “Con tale brutalità ho schiacciato la sua anima che mai più potrà avere un’illusione. E questa infamia dilata nella mia carne una tristezza deliziosa”. E’ un triste disperato paradosso che sia il rimorso a donare un’estrema intensità ad una vita ormai giunta al termine, che un peccato così irrimediabile contro l’amore abbia il potere di acquietare un’anima tormentata.

Arlt possiede un suo modo peculiare di tessere la sua trama tragica, rivivendola filtrata da quel luogo rarefatto, quasi metafisico, ma, anche, portatore di tante reminiscenze letterarie – luogo sacralizzato dalla letteratura – che è il sanatorio, in questo caso un sanatorio di montagna ad ottocento chilometri da Buenos Aires. Un luogo di sospensione e di passaggio, fatto di procedure, abitudini, trame di rapporti, racconti e silenzi, macabre scommesse ed anche reciproca pietà che addomesticano la morte, rendendola, o cercando di renderla, parte della normalità, inoffensiva come la normalità. Ma la vita è altrove, è nella raffica di vento caldo che sferza il viso del protagonista sulle guance fredde quando egli pensa ad Ester Primavera, tanto che, come una litania, come le frasi scandite durante una cerimonia, va ripetendo di tanto in tanto: “Ogni momento, da settecento giorni, penso a Ester Primavera, la sola che ho offeso senza pietà”. Arlt sembra rifiutare, con una sorta di giovanile e orgoglioso disprezzo, l’idea di sottostare alla imperiosa tragicità della morte e tesse le sue trame in ben altre direzioni. Soggiace, certo, al fascino della nostalgia, concede alla sua creatura di crogiolarsi nella nostalgia, ma glielo permette solo per brevi dolcissimi attimi, quando il suo sguardo si alza al di sopra dell’inferno quotidiano: “Ci sono dei momenti in cui si vorrebbe piangere per sempre… E la catena di montagne laggiù, la catena che altre cime di monti più lontani sovrastano, la catena dove si perde la rotaia luccicante di una curva, e dove i treni che svaniscono sembrano convogli di giocattoli. E il fiume, che, quando c’è il sole, sprigiona macchie di luce tra il verde. E le rocce viola al crepuscolo e rosse come tizzoni quando spunta il giorno”.

Fiutare il mondo dei vivi, di quelli che ancora non sono stati raggiunti dall’annuncio della propria condanna a morte, “come le belve il bosco”, è però una crudeltà del destino che rimane nell’ordine naturale delle cose, e la tragedia, il modo tutto particolare di dirigere gli eventi drammatici per condurli alla loro conclusione, è per Arlt un atto di volontà che investe l’anima, il cuore e l’intelligenza, è la costruzione di un atto di negazione, pensato, programmato e posto in essere, come un delitto. Né l’idea della morte né il rimpianto per la vita hanno in Arlt la stessa potenza tragica della negazione, dell’autodistruzione programmata, per non concedere se stesso a nulla, neppure a qualcosa di esaltante come l’amore, se non è dato che esso duri e sopravviva. E’ l’eutanasia programmata di un sentimento il nucleo pulsante di questa scrittura. E non si può evitare di pensare – e non solo per l’analoga ambientazione – a “Gli addii” di Onetti, per quella negazione, quel rifiuto estremo di condividere la propria morte, di concedersi agli addii, a qualsiasi tipo di addio, che dona al protagonista del romanzo quell’aura di mistero, ma anche quella grandezza da eroe tragico che lo rendono il fulcro intorno al quale ruotano pensieri e chiacchiere della piccola comunità montana in cui ha sede il sanatorio. Negarsi, sottrarsi, ma in più – e in questo Arlt è drastico e impietoso – offendere e ferire, perché nel mondo incomprensibile e ingiusto che ammette l’esistenza della morte, che, anzi, condanna a morte, se l’amore non possiede nemmeno una minima garanzia di sopravvivenza, l’odio, conseguenza dell’offesa perpetrata, può invece durare oltre la morte. Così Ester Primavera “ha smesso di essere la donna che un giorno invecchierà e avrà i capelli bianchi, e il sorriso cadente e triste della vecchia. Legata a me da un’offesa, da settecento giorni, vive nel mio rimorso come un ferro splendente e incorruttibile, e mi riempie di allegria sapere che quando starò per morire e gli infermieri mi passeranno accanto senza guardarmi, l’immagine lacerata della delicata fanciulla mi terrà compagnia fino alla morte”.

Arlt è il maestro costruttore di un universo che sembra compiacersi e persino godere della pripria crudeltà, della ferocia che accomuna oppressi ed oppressori, ed è nel racconto “Le belve” che maggiormente brilla la luce inquieta e sinistra del luogo dal quale tutti i suoi personaggi sembrano provenire, intorno al quale gravitano e al quale tutti prima o poi ritornano, come ad una sorta di madre, denigrata ma in fondo amata, perché solo vicino a lei è dato di riconoscersi: il postribolo di provincia. Può essere spaventoso al di là di ogni possibile immaginazione, sporco e infetto, frequentato da ladri ed assassini che si raccontano le loro imprese criminali o, molto più spesso, tacciono, perché il silenzio è “il vaso comunicante attraverso cui il notro incubo di tedio e di angoscia passa da un’anima all’altra per un oscuro contatto”. Può essere tutto questo, ma non c’è un altro luogo che possa accogliere silenzi così tetri e mutismi degni di una belva che proviene dai bassifondi del male. “Le belve” è un racconto notturno e, leggendolo, sembra letteralmente di annusare le notti onettiane, di cogliere i riflessi delle stesse luci improvvise, insieme sussulti e ferite di vita. E non importa se i giorni sono bui e le notti più opprimenti di una cella.

Potrebbe aprirsi una porta e il lettore non si stupirebbe se vedesse entrare Larsen, il protagonista dell’onettiano “Raccattacadaveri”, per quanto quest’ultimo deve agli eroi di Arlt. E anche per quanto i due autori devono alla cultura e alla realtà popolare argentine. Perché se il silenzio di questo racconto è rotto da poche parole, le sue pagine sono intrise di una musica che non costituisce un accompagnamento dolce, che non alleggerisce, ma acuisce e amplifica il dolore di esistere, fino a renderlo esasperante e quasi insopportabile: è la musica di un tango “più sinistro di una agonia”. Arlt ci conduce nel centro esatto della sua terra, dentro l’anima della sua gente con questa melodia, questa danza, questi passi che forse noi europei non siamo in grado di comprendere pienamente e che forse fraintendiamo. Il tango passionale e carnale in Arlt è una “milonga assassina”, è “pianto di fisarmoniche che ti scompigliano in dolci ricordi”, ma è anche sfacciataggine e violenza, è uno spasimo aspro che contorce l’anima ed è, soprattutto ricordo del rosso piacere e dell’altrettanto rosso dolore. Il tango di Arlt è rosso come il sangue. E conduce, come lo stesso autore afferma nella sua dedica della raccolta alla moglie Carmen Antinucci, “in vie oscure e paraggi taciturni, in contatto con gente terrena, triste e sonnolenta” dove “gli esseri umani sono più simili a mostri che sguazzano nelle tenebre che ai luminosi angeli delle storie antiche”.

ciao Marina. Di Arlt ho letto solo “I sette pazzi”. Autore interessante e da approfondire. Ti segnalo l’ottimo “Respirazione artificiale” di Ricardo Piglia, nel quale si parla anche di lui.

Nello specifico vedi qui:

http://larswvencelowe.blogspot.it/2015/02/lezioni-di-letteratura-argentina-piglia.html

A presto,

H.G.

Grazie per i suggerimenti graditissimi. In effetti ho letto questi racconti proprio in attesa di cimentarmi con “I sette pazzi”. La letteratura argentina è un mondo in gran parte a me ancora sconosciuto ma che mi attira moltissimo e nel quale, tra l’altro, ritrovo molto dei miei amati tedeschi e persino dei miei altrettanto amati russi. Un saluto. Anna

(Non mi chiamo Marina…)

Sorry Anna…

D’altra parte ho sbagliato a scrivere anche il mio di nome!

Héctor Genta.

Bellissima recensione, assolutamente degna del libro di Arlt; tra gli scrittori argentini, qualora non lo avesse già letto, mi piacerebbe consigliarle uno dei libro della mia vita: “Sopra eroi e tombe” di Ernesto Sabato. Un caro saluto e complimenti ancora.

Grazie! Ho letto e apprezzato moltissimo “Sopra eroi e tombe” quando però non osavo ancora scrivere nulla sui libri da me più amati, ritenendo ciò un atto di presunzione. Ora so che invece si tratta di un umile esercizio di ammirazione. Capisco che possa essere considerato uno dei libri della vita perchè ne ricordo la illuminante complessità. Lo rileggerò. Grazie ancora, ricambio il saluto. Anna