ANTONIO MORESCO – Gli increati – Mondadori

“So solo che avevo percepito che qualcosa era successo, anche se non sapevo cosa, avevo avuto per una frazione d’istante come per una fulminea intersezione di dimensioni e di piani la percezione che ero dentro qualcosa che era successo da qualche parte, succederà… Lo so, lo so che non ci sono le parole per dirlo, ma se non ci sono le parole per dirlo allora vuol dire che c’è qualcosa che si sottrae alla nominazione, alla nominazione e alla creazione e alla distruzione, alle parole vive e alle parole morte e anche alle parole immortali”.

“So solo che avevo percepito che qualcosa era successo, anche se non sapevo cosa, avevo avuto per una frazione d’istante come per una fulminea intersezione di dimensioni e di piani la percezione che ero dentro qualcosa che era successo da qualche parte, succederà… Lo so, lo so che non ci sono le parole per dirlo, ma se non ci sono le parole per dirlo allora vuol dire che c’è qualcosa che si sottrae alla nominazione, alla nominazione e alla creazione e alla distruzione, alle parole vive e alle parole morte e anche alle parole immortali”.

“Gli increati” non rappresenta l’ultimo tassello di una trilogia iniziata con “Gli esordi” e continuata con “Canti del caos”, anche se si avvale, guadagnandone in spessore, profondità percettiva e fascino narrativo, della materia di cui i primi due volumi sono costituiti. “Gli increati” è insieme punto di arrivo e di partenza di una narrazione ciclica che ha un nuovo inizio dove ci si aspetterebbe una conclusione, che termina con un proemio, anzi con tre proemi, chiudendo un cerchio strutturale, che, in realtà, rimane inevitabilmente aperto. Con questo volume, Moresco perfeziona una costruzione narrativa che trova una sua splendida incompiutezza nella ripetizione, nella paziente riproposizione di infinitesimali lacerti di trame, nella turbinosa ricomparsa sulla scena di un’infinita popolazione di comparse, comprimari e protagonisti che, tassello, dopo tassello, contribuiscono alla creazione di una struttura plausibile, alla sua distruzione e al suo annullamento nella increazione.

Una cattedrale barocca, un teatro barocco sempre in corso di costruzione e di rifacimento, immenso come il mondo e il tempo dell’uomo, o meglio, immenso come il desiderio dell’uomo, e fragile e conturbante e avvincente come quello splendido gioco che gli dà voce, il gioco della letteratura. “Il mondo dove siamo già stati è tutto dentro un altro mondo dove ancora non siamo”: c’è una sorta di vertigine percettiva nel nucleo generativo delle tre opere di Moresco che trovano in questo ultimo romanzo un’accelerazione di senso, un motore che rianima e richiama al movimento con la sua forza gravitazionale tutto ciò che si è andato dispiegando nelle altre due, una vertigine che è fascino e disperazione insieme, perché attiene alla percezione dell’inconoscibile. E’ il desiderio insopprimibile di dare senso e ordine alla percezione limitata e limitante per trasformarla in conoscenza, conoscenza dell’illimitato.

Moresco si cimenta in un’opera che veleggia costantemente nei pressi del limite, che è insofferente al limite e allora lo travalica, di getto, con impeto e irruenza, trascinando con sé il povero lettore, stupefatto, recalcitrante magari, ma ammaliato e impossibilitato alla resa e alla rinuncia perché avverte in queste pagine l’eco, se non di una immedesimazione, almeno di un riconoscimento. Forse perché l’autore di questi tre libri si accolla un compito arduo, al limite dell’impossibile, quello di forzare le sbarre dello spazio e del tempo, del qui e ora, che regolano e imbrigliano, limitano e soffocano, quel desiderio di infinito che è racchiuso in ogni anima, e lo fa con le sue sole forze di uomo e di scrittore, senza fare appello ad aiuti soprannaturali, ma anzi, includendo nella sua costruzione in perenna “tracimazione” anche il Dio dei vivi e dei morti. E costringe il lettore, lo sollecita, a procedere formulando congetture che si vanno continuamente confermando e sgretolando nei grandiosi passaggi narrativi che va percorrendo, forse perché, a certi livelli, la congettura è l’unico modo per avvicinarsi alla pur vaga, confusa, incerta e per questo sempre dolorosa comprensione delle cose ultime, o meglio, delle cose increate.

Perché la creatura che voglia comprendere il mistero della creazione – e della distruzione e della increazione, per dirla con le parole di Moresco – commette il peccato originale, osa compiere ciò che non è nella sua natura poter compiere. La creatura osa immedesimarsi con il creatore. In quale altro campo, oltre a quello dell’arte, ciò è possibile? E’ questa l’opportunità – a mio parere – che Moresco intuisce e afferra, trovando nella Letteratura, in quel territorio che è più suo, che gli offre infiniti stimoli, la possibilità di essere nel contempo creatura e creatore, di fare l’esperienza di colui che è chiamato dal nulla e di colui che è in grado di chiamare dal nulla, di creare, distruggere e, anche, increare, cioè “di riaprire i mondi dell’increato”.

Un compito immane che costringe a procedere sempre al limite dell’indicibile, perché forza ad usare la lingua delle creature – per sua stessa natura limitata all’esperienza di ciò che è comprensibile o almeno plausibile, perché attiene a ciò che rientra nelle loro possibilità immaginative – anche quando è chiamata ad essere lo strumento del creatore ed a ricrearsi quindi essa stessa. Se non ci sono parole per dirlo, l’autore forza quelle esistenti fino al limite delle loro possibilità, e così permette loro di fiorire, di dispiegare tutta la loro, anche insospettata, capacità allusiva, le spezza come frutti maturi per scoprire cosa nascondono nel loro interno, le lascia correre libere in contesti mai prima sperimentati, e le parole diventano allora una pasta tenera e malleabile, si riproducono esse stesse, si rinnovano, strumento docile nelle mani di un abile creatore di mondi.

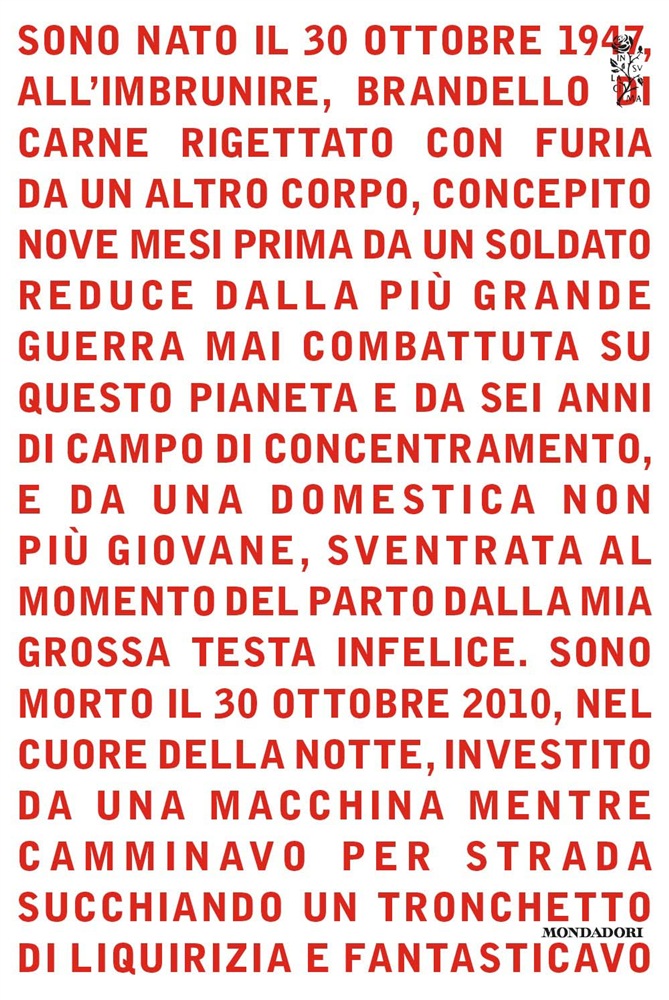

Un’opera del genere travalica i generi letterari e, anzi, di loro si avvale per il suo arduo scopo, e così lacerti autobiografici offrono la loro materia per permettere il gioco letterario della trasfigurazione, della contaminazione tra il dove e il quando, il prima e il dopo, anche perché il creatore, nell’atto stesso della creazione, continua ad essere nel contempo creatura. E c’è costantemente nelle pagine di Moresco un’infinita e commovente tenerezza nel riproporre ed indugiare nei più minuti e inosservati particolari della povera e caduca esperienza della quotidianità, talmente accorati che provocano realmente una stretta al cuore, che è anche di commiserazione, che convive in un modo inaspettato e a tratti esaltante con una visionarietà che ha il respiro ampio, regale, quasi ieratico, di una cerimonia religiosa.

“Come si può conoscere la vita stando dentro la vita? Come si può conoscere la morte stando dentro la morte? Come si può conoscere la vita stando dentro la morte? Come si può conoscere la morte stando dentro la vita? Come avviene la conoscenza, se avviene? […] Perché devo capire tutto ogni volta come se fosse la prima volta […] E la memoria, e il ricordo? Che cos’è quell’anticipazione che è stata chiamata memoria? […] Perché mi sento ogni volta come se fossi al buio e stessi nascendo? E l’amore? Che cos’è quella cosa che è stata chiamata amore? […] Perché ti devo continuamente cercare per sapere chi sei, per sapere chi sono, chi sarò?”. Domande. “Gli increati” è un libro di domande, di domande pressanti e nervose, oppure insistenti e accorate come una preghiera. Di domande, di corse e di fughe, perché i mondi tracimano, crollano e si trasfigurano nella violenza, nel sangue, nella distruzione e nella trasfigurazione, perché la realtà è inabitabile e il futuro, se c’è, incomprensibile, “nell’infinito dolore e nell’infinita distruzione del mondo creato”. Ma c’è un modo di porre le domande, di formularle e reiterarle, nello stupore e nella solitudine che sempre accompagnano il bisogno più profondo di conoscenza, che le rendono poesia. E Moresco modula l’arpeggio delle sue domande, le rende un contrappunto che è poi la tessitura di un romanzo che appare sempre consapevole della propria natura ambiziosa, a tal punto che è lo stesso scrittore a dichiarare apertamente di non sapere da che cosa stia attingendo una narrazione – una increazione – che lo tiene avvinto a sé da più di trent’anni. Mentre chiara e ben consapevole appare, a tratti, ma reiterata al colmo di ogni sconvolgente tracimazione, nelle svolte sempre più frenetiche che scandiscono il passaggio dalla terra dei morti, a quella dei vivi, fino a raggiungere l’increazione, la certezza della sua solitudine, evidente come un destino: “Chi mi ha condannato a una solitudine simile? […] Io sono solo come quella disperata bambina [la piccola fiammiferaia], io accendo uno dopo l’altro i miei fiammiferi e illumino per un istante un tratto della mia vita e della mia morte in tutto questo infinito buio che mi circonda”.

Raggiungere “l’oceano senza confini dell’increato” sembra la meta di questo lungo tragitto che è a tratti un calvario, a tratti una folgorazione, per brevi istanti la evidente rivelazione di una verità profonda, che appena conquistata, si sgretola tra le mani come fanno spesso i sogni, ma che in ogni pagina partecipa di quella rara letteratura che tiene avvinti ancorando le sue radici nei terreni più profondi e più vulnerabili dell’anima, ma che convince e permane e si rende necessaria per quell’infinitesimale passo avanti che permette di compiere, o si illude – e ci illude – di poter compiere, nell’oscura foresta della conoscenza.