Traduzione di Dóra Várnai

“… oggigiorno [..] non c’è più un sopra e un sotto, un alto e un basso, c’è solo un mondo, qui in mezzo, dove viviamo, dove passa la linea numero uno e la quattro e la sette, e dove c’è il Louvre, e dove al Louvre c’è la Venere che guarda un punto imperscrutabile, misterioso, lontano, se ne sta lì, a volte la mettono qui, a volte la spostano di là, e lei se ne sta dove la mettono, e volge orgogliosamente la testa in quella direzione misteriosa, e irradia, irradia la sua bellezza nel nulla, e nessuno capisce, e nessuno percepisce quanto doloroso sia questo spettacolo, una dea che ha perso il suo mondo, una divinità potente, immensamente potente – eppure ridotta a non aver più nulla.”

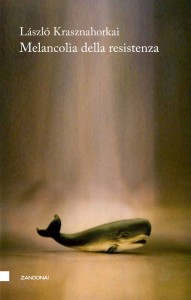

Dopo lo splendido ciclo di romanzi costituito da “Satantango”, “Melancolia della resistenza”, “Il ritorno del Barone Wenchkheim” e “Guerra e guerra”, Krasznahorkai torna disponibile per i lettori italiani con una raccolta di racconti ponderosa e ricchissima, che sollecita e interroga, andando a comporre, pagina dopo pagina, una sorta di specchio nel quale riconoscersi – perché ognuno di noi ha potuto sperimentare in alcuni momenti il potere della grande arte – e nel contempo perdersi, perché mostra gli abissi di una profondità e di una pienezza spesso solo intuite ma comunque sempre ricercate.

Non vi è dubbio che l’autore ungherese sia con la sua quadrilogia il cantore dell’apocalisse moderna, o meglio, il suo recensore o geniale e immaginifico cronista, colui che mostra, attraverso i suoi personaggi stralunati e i suoi paesaggi, urbani e non, in malinconico disfacimento, il lento e inglorioso avvio del mondo che conosciamo, e in cui siamo immersi, verso la sua fine. Un’apocalisse sempre sottesa e camuffata all’interno di storie e immagini che sono anche vivide metafore, enigmi e giochi strutturali che stupiscono e coinvolgono il lettore, richiedono la sua collaborazione, lo rendono in un certo senso complice dell’autore in un viaggio che sembra infinito, perché Krasznahorkai è uno scrittore estremamente generoso e non dispensa la sua meravigliosa scrittura a piccole dosi, ma al contrario la ama a tal punto da lasciarla scorrere come un fiume in piena.

Ho letto (e riletto) queste poesie sentendo nelle orecchie l’eco di un’altra giovane voce, poco più di una promessa, ma una promessa piena di talento e di quella capacità di rendere evocative le immagini e anche le singole parole, infrante o sommerse nell’onda del verso, che è prerogativa dei grandi poeti. Ho letto Miklos Radnoti accomunandolo a Jiri Orten, creando tra loro un ponte ideale, consapevole della contemporaneità della loro esistenza, e della comune tragedia della loro prematura morte. Orten, ebreo destinato al lager e morto nei 1941 a Praga nel giorno del suo ventiduesimo compleanno, sotto le ruote di un’autoambulanza tedesca, ha lasciato nel suo diario poetico, “La cosa chiamata poesia”, accanto alla naturale ansia di vita della sua giovane età, la profonda amarezza di vivere, o meglio sopravvivere, in un tempo ostile, nemico della poesia.

Ho letto (e riletto) queste poesie sentendo nelle orecchie l’eco di un’altra giovane voce, poco più di una promessa, ma una promessa piena di talento e di quella capacità di rendere evocative le immagini e anche le singole parole, infrante o sommerse nell’onda del verso, che è prerogativa dei grandi poeti. Ho letto Miklos Radnoti accomunandolo a Jiri Orten, creando tra loro un ponte ideale, consapevole della contemporaneità della loro esistenza, e della comune tragedia della loro prematura morte. Orten, ebreo destinato al lager e morto nei 1941 a Praga nel giorno del suo ventiduesimo compleanno, sotto le ruote di un’autoambulanza tedesca, ha lasciato nel suo diario poetico, “La cosa chiamata poesia”, accanto alla naturale ansia di vita della sua giovane età, la profonda amarezza di vivere, o meglio sopravvivere, in un tempo ostile, nemico della poesia.